От человека 2000-х к поколению-2030. Конец «экономического человека»?

Переход 3D- 5D4D - самостоятельно расширяем своё СознаниеПсихология Новой Волны от Светланы ОрияТехнологии Нового Сознания - 5D

Опубликовано: 25 Октября 2011

Социальная идентичность в современной России формируется через противостояние

Движущей силой, определяющей общественные изменения, был и остается человек мыслящий и человек действующий. Именно такая социально активная и мотивированная на развитие личность определяет формирование культуры будущего, понимаемой в широком смысле как «человекоокружение» (говоря словами Д.С.Лихачева).

От того, какие ценностные ориентиры и модели поведения получат общественное признание, а какие окажутся на периферии внимания, в определяющей степени зависит и направленность развития мира в ХХI веке, и выбор его приоритетных целей.

Конец «экономического человека»?

В развитых странах дальнейшее расползание вширь унифицированного потребления и массовой культуры предопределяет размытость критериев индивидуального выбора. Реакция на рост неопределенности на личностном уровне - утверждение собственной индивидуальности путем опоры на личностный мотивированный выбор как в сфере потребления (в оформлении жилища, в организации досуга), так и в сфере социального поведения.

Самоидентификация опирается на разные «модельные» жизненные стили.

В поисках путей соединить личное стремление к здоровому (не только в физическом, но и в психологическом измерении) образу жизни с общественно значимыми мотивами распространяются такие разные формы ответственного поведения, как экологическое потребление, вегетарианство или социальное предпринимательство.

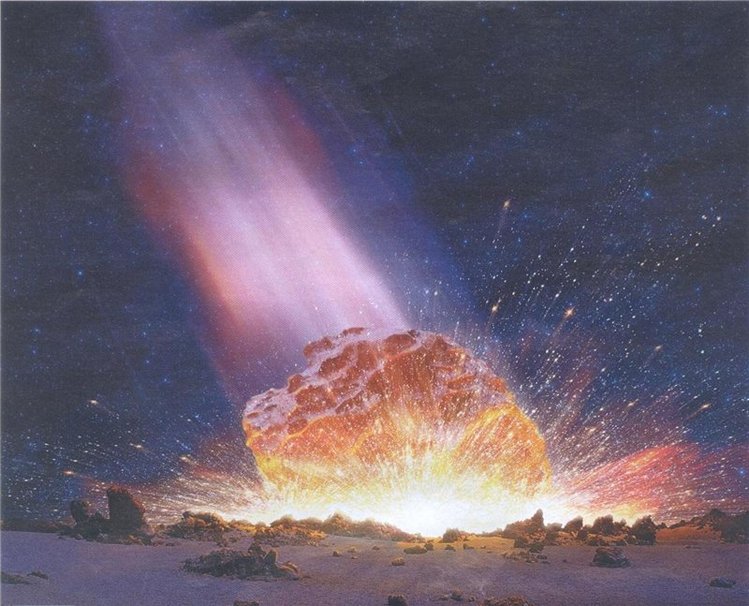

Дальнейшее укрепление начал потребительского общества, где господствующей фигурой остается человек экономический, обрекает мир на развитие по пути, ведущему к исчерпанию ресурсов (по сути, катастрофистскому).

Вызревание альтернативы потребительскому сознанию в массовых слоях, которое могло бы переломить эту тенденцию, возможно при резком повышении порога угроз выживанию больших групп людей, например, при развитии пандемий.

Но до сих пор развитие мира эпохи модерна шло по эволюционному сценарию, при котором происходит более или менее целенаправленное внедрение хозяйствующими субъектами экономических инноваций и на их основе - изменений в повседневной жизни.

Эти изменения приводят к сдвигам в моделях социального поведения и формируют запрос на новые социальные институты.

Так, послевоенный взрыв рождаемости произошел на заре общества массового потребления на рубеже 50-60-х годов прошлого века. За ним последовала сексуальная революция.

Утверждение потребительства как системы общественных ориентаций и быстрый рост занятости, связанный с развитием массового производства и сферы услуг, привели на рынок труда миллионы женщин, вызвали в развитых странах кризис института семьи, сокращение ее численности, размывание семейных ценностей. Эти изменения, в свою очередь, способствовали выдвижению на авансцену политической жизни новых групп интересов - гендерных меньшинств, сторонников и противников абортов, а затем и опытов по клонированию с использованием клеточного материала человека.

Формирование такого «цикла» развития общественных процессов в странах с устоявшимися институтами (новые потребности - экономические сдвиги - социальные изменения и актуализация новых социальных идентичностей - политические сдвиги - новые потребности) позволяет прогнозировать зарождение и актуализацию новых моделей идентичности на каждом новом этапе внедрения технологических инноваций в повседневную жизнь.

Так, массовая автомобилизация, мобильные телефоны и Интернет привели к появлению новых видов социальной активности и новых идентификационных ориентиров и стилей жизни. Но сама смена таких стилей происходит во все более сжатые временные сроки, и институциональное их обеспечение не поспевает за утверждением новых идентификационных ориентиров.

Агрессивное отстаивание рядом групп права на собственную идентичность стимулирует оформление соответствующих моделей политического поведения и приводит к серьезным коррективам в правовом регулировании и в социальной политике государства. По сути, безоговорочное признание права на свободу самовыражения чревато дальнейшим дроблением представительства групповых интересов под видом защиты права на свободный выбор.

При этом значимость традиционной политики для самоидентификации современного человека оказывается под вопросом. Меняется понимание сферы политического (politics), в сферу публичной политики вносятся принадлежащие к частной жизни практики.

Уже сегодня мы оказываемся свидетелями (а кто-то - и участниками) процесса перенесения центра тяжести политического участия на микроуровень. Не случаен поэтому широкий интерес к исследованиям нобелевского лауреата по экономике 2009 года Элинор Остром, посвященным коллективному управлению общественными ресурсами силами самих пользователей.

Между государством и рынком формируется пространство накопления социального капитала. Уровень доверия внутри групп и между группами в рамках национального сообщества становится одним из ключевых ресурсов его эффективного развития, и в этом отношении «незападная» модель идентичности с упором на ценности коллективизма и силу традиции дает ее носителям важные преимущества перед индивидуализированной «западной».

Но это преимущество сталкивается с серьезными институциональными ограничениями на пути трансформации индивидуального творческого потенциала в коллективные блага. Формирование благоприятной для креативных практик социальной среды во многом зависит помимо институционального обеспечения от характера общественного идеала, который генерирует то или иное национальное сообщество.

В странах с господством традиционной культуры социальное творчество может восприниматься как вызов устойчивым основам социальной идентичности. Сама креативность в отсутствие четких нравственных ориентиров может, как свидетельствуют опыты современного арта (искусства, абсолютизирующего ценность индивидуального высказывания художника), переходить пределы разумного и приемлемого с точки зрения как эстетических, так и этических критериев.

Между тем креативная экономика, связанная с развитием сферы социально значимых идей и их воплощением в нематериальном производстве (дизайне, архитектуре, моде, киноиндустрии и пр.), во многом определяет образ национального сообщества и формирует позитивную социальную идентичность. В основе такой идентичности - противоположная индивидуализации сознания и поведения тенденция к укреплению социальной солидарности.

Она закладывает фундамент для распространения вширь социального творчества, но доминирование вектора становления такой идентичности - основы инновационного типа развития - в условиях углубляющихся социально-политических размежеваний представляется крайне проблематичным.

Вероятно, что ему смогут в той или иной степени следовать страны с целеориентированной государственной социальной политикой и невысоким уровнем неравенства, мотивированные на использование новых ресурсов социальной модернизации (примером такого развития, поддерживающего благоприятную для развития человека социальную среду, в последнее десятилетие была Финляндия).

Как отмечал еще более четверти века назад Элвин Тоффлер, «было бы глупо провозглашать еще раз рождение «нового человека»... Было бы в равной степени глупо полагать, что фундаментально изменившиеся материальные условия жизни не затрагивают личность или, точнее, социальный характер... В любой культуре есть широко распространенные черты, из которых складывается социальный характер.

В свою очередь, социальный характер формирует людей таким образом, что их поведение - это не вопрос сознательного решения относительно того, следовать или нет социальной модели, а желание поступить так, как им надлежит поступать, и в то же время удовлетворенность от того, что они поступают в соответствии с требованиями культуры».

Лидерство того или иного типа социального характера в массовых группах будет определять и вектор развития национальных сообществ, и саму возможность перехода находящихся на разных стадиях развития стран в категорию «развитых обществ». Пространство «развитого мира» уже сегодня меняется и претерпит существенные изменения на протяжении жизни нынешнего социально активного поколения.

Время активных пользователей